いつもハルの”ものづくり”は時代の先端を走っていた。2011年在宅医療管理システムを発表!

2011年のET展において、「在宅医療管理システム」なるものを出展した。この当時、病院の医師と在宅の患者とを専用機器で診察する仕組みは無かったと思う。ハルはいち早くそこに注目して、展示会に於いてこのシステムを世の中に発信した。

組込み系ソフトウェア開発を売りとしていた弊社は、この当時徐々に世の中に広がりつつあったAndroidOSなるものに注目し、自分たちで専用機器に独自にOSが組み込める機器が無いかを探していた。そしてその機器を偶然にも見つけることが出来た。

それは「ODROID-T]なる製品で、当時の紹介記事は以下の通りである。

株式会社レッドスターは、開発者向けのAndroid搭載タブレット端末「ODROID-T2.2」(Harnkernel製)の販売を開始した。29日から予約を受け付けており、購入者の手元には10月31日以降に届けられる。価格は6万2800円。 「ODROID T-2.2」は、グーグル主導で開発されたソフトウェアプラットフォームの最新版「Android 2.2」を搭載するタブレット型端末。ODROIDシリーズはハードウェアの回路図やシステムのソースコードが付属する、開発者向け製品とのことで、その新モデルになる。 10.1インチ(1360×768ピクセル)で静電容量式のタッチパネルディスプレイを備え、CPUはSamsung製S5PC100 Cortex-A8(1GHz駆動、512KBのL2キャッシュ)、メモリは512MB、3DアクセラレーターはSGX540となる。外部メモリとしてmicroSDカードスロット、SDHCカードスロットが用意される。外部インターフェイスは、mini HDMI、3.5mmイヤホンジャック、USBポートなど。無線LAN(Wi-Fi、IEEE 802.11b/g)やBluetooth(Ver2.0+EDR)、3次元加速度センサー、USB接続型GPSユニット、電子コンパスも利用できる。 大きさは275×155×18mm、重さは620g(6000mAhのリチウムポリマー充電池含む)となる。

本製品を購入時、搭載されていたOSのバージョンが2.2だったのだがGoogleから発表されていた最新のOSバージョンは2.3だったので、自分たちで2.3を組み込む事にした。(ここがハルならではのチャレンジである。)自分たちでUbuntu の Linux カーネルと Android OS 2.3を全てダウンロードし、ODROID-Tで基本動作するように作業を行った。

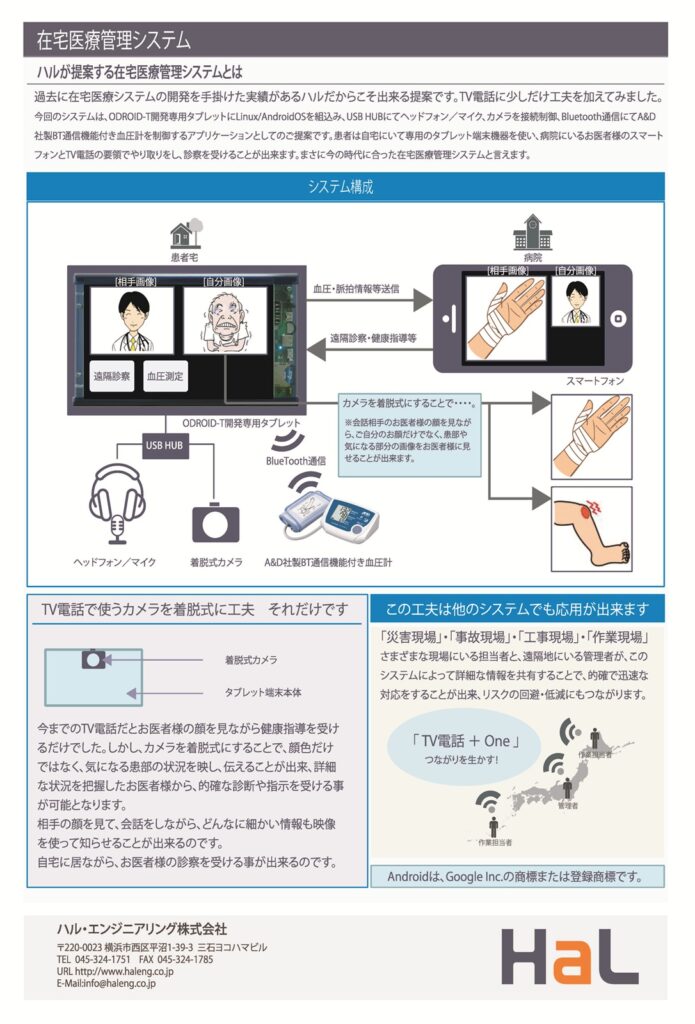

そして下記の紹介図にあるように、在宅医療管理システムを作るための作業を行った。

この図にあるように、病院側にAndroidOS端末を置き、患者側に専用機器を置くというシステム構成である。ODROID-Tには遠隔診療で使う機器(ヘッドセット、カメラ、血圧計など)が接続できるようにドライバを組み込んだり、Androidプラットフォームビルド環境をカスタマイズしたりの作業を行い、必要な機器が動作出来るようにし、最後にアプリケーション開発へと進んだのです。(こういう組込み作業はハルのような組込み系のソフトウェア開発企業じゃないと出来ないでしょうね。)

この在宅医療管理システムは、文字通り、医者が病院にいて、患者が自宅にいるという状況で診察を受けるシステムです。あえて備え付けのカメラを固定式ではなく着脱式にすることで、医者と会話をしながら顔の表情だけでなく気になる患部を見せて診察してもらう事が出来ると思ったのです。(なかなか良いアイデアでしょう?)またこのシステムにはどうしても血圧計を必要としました。そこでネットで検索して株式会社エー・アンド・デイ(株式会社エー・アンド・デイ A&D Company, Limited)を見つけ、さっそく電話して営業の方にシステムの説明と貴社のBluetooth通信で血圧情報が受信できる機器が必要だと言うと、わざわざ弊社まで来て頂き、2機種の血圧計を無償提供して頂きました。(大感謝です。)

2011年11月のET展(パシフィコ横浜で開催)において、時代の先行く「在宅医療管理システム」を発表することが出来ました。

本システムにおいては専用機器にAndroidOSを組み込むスキルを得たことも大変重要でした。

※2009年の展示会出展以来、出展品を完成させるために、お付き合いの無かったメーカーさんに突然連絡させて頂き、”御社の製品無くては我々の展示システムは完成しません!”と訴えると、実に協力的に動いてくださっています。これは2025年の現在に至るまで変わらない状況です。(ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。これからも無理難題な事を言いますが、ハルだから仕方ないなとご協力をお願いいたします。)

という事で本日の日記は、「在宅医療管理システム」のご紹介でした。